一、研究背景

已有研究表明,味觉(如甜味、辣味)与人格特质(如亲社会性、冒险性)及认知行为存在关联,但酸味与创造力的关系尚不明确。创造力由创造性人格和创造性思维构成,而冒险性被认为是创造性人格的核心特质之一。酸味常与冒险行为相关,但其对创造力的具体影响机制未被系统探讨。本研究旨在填补这一空白。

二、研究目的

研究1:探讨酸味偏好标签对创造性人格判断的影响;

研究2:分析个体酸味偏好程度与创造性思维的关系,并检验冒险倾向的中介作用;

研究3:验证饮用酸味饮品对创造性思维(流畅性、灵活性、独创性)的即时促进作用。

三、研究对象

研究1:40名中国大学生(男女各半);

研究2:206名中国大学生;

研究3:58名中国大学生(实验组与控制组各29人)。

四、研究方法

(一)行为实验(研究1、3):

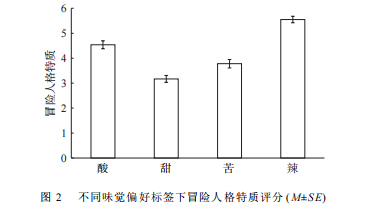

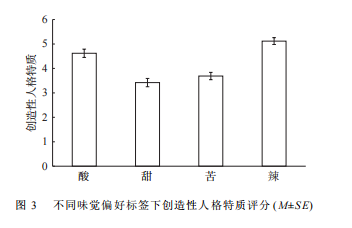

使用中性面孔图片匹配味觉标签(酸/甜/苦/辣),要求被试评估面孔的冒险性和创造性人格特质。

饮用酸味/无味饮品后,通过“非常规用途任务”测量创造性思维的三个维度。

(二)问卷调查(研究2):

测量被试的酸味偏好程度、冒险倾向(威廉姆斯创造力倾向量表),以及创造性思维表现(流畅性、灵活性、独创性)。

五、统计方法

方差分析、中介效应检验(Bootstrap法)、独立样本t检验。

六、研究结果

研究1:

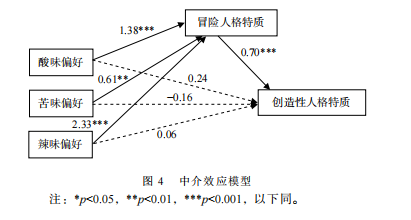

被贴上“喜爱食酸”标签的个体被认为冒险性(p<0.001)和创造性人格特质(p=0.018)更高,且冒险性在二者间起中介作用。

研究2:

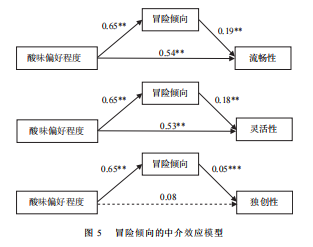

酸味偏好程度显著正向预测创造性思维的流畅性(β=0.66)、灵活性(β=0.65)、独创性(β=0.11),冒险倾向部分中介前三者关系,完全中介独创性。

研究3:

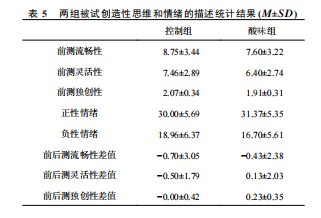

饮用酸味饮品显著提升创造性思维的独创性(p=0.03),但对流畅性和灵活性无显著影响。

七、研究亮点

跨学科视角:首次系统探讨味觉(酸味)与创造力的关系,融合心理学、认知科学和感官研究。

多层次验证:结合主观偏好(研究2)与客观刺激(研究3),揭示酸味对创造力的长期与即时影响差异。

中介机制:明确冒险倾向在酸味偏好与创造力间的中介作用,为理论模型提供实证支持。

八、实践启发

创造力培养:通过饮食干预(如适量摄入酸味食物)可能激发创造性思维的独创性,适用于教育或职场场景。

人才评估:酸味偏好或可作为筛选高创造力个体的潜在指标。

研究拓展:未来可探索其他味觉(如苦味)对创造力的影响,或结合神经科学方法(如fMRI)揭示味觉-认知的神经机制。

九、不足与展望

样本局限于大学生群体,需扩大年龄与文化背景范围;

研究3的酸味刺激为短期效应,长期摄入的影响需进一步验证。

酸酸甜甜真的能激发创造力?这篇研究脑洞开得有点大(何同学之前好像做了个带电的筷子,刺激舌头有不同的味觉,说不定还真能有人购买呢),但作为前生物学爱好者,我觉得样本量确实有点小了…研究1才40人,研究3才58人,尤其是实验组才29人,数据说服力可能不够强。

毕竟味觉和人格的关联涉及神经传导、多巴胺分泌等复杂机制,尤其是味觉的个体差异性极大,样本太小容易忽略个体差异。

不过实验设计还挺有意思的,比如酸味饮品对独创性有提升,冒险性作为中介也解释得通。期待后续研究能扩大样本,甚至结合fMRI看看味觉刺激时大脑的活跃区域!

酸味和创造力的关系如果能被验证,说不定以后喝蜜雪冰城柠檬水就能激发灵感了呢?

研究设计,三个子研究各有侧重:研究1通过行为实验探讨酸味偏好标签对创造性人格判断的影响;研究2通过问卷调查分析酸味偏好程度与创造性思维的关系,并检验了冒险倾向的中介作用,进一步揭示了酸味与创造力之间的内在机制;研究3通过实验验证了酸味饮品对创造性思维独创性的即时促进作用。其中,研究3中酸味饮品的刺激效应仅限于短期,对于长期摄入酸味食物对创造力的潜在影响尚未进行深入探讨,未来可以开展纵向研究,跟踪长期摄入酸味食物对创造力的动态影响。此外,样本局限于大学生群体,之后可以再更广泛的群体中进行研究。

补充下引文哦

实验设计很巧妙的,尤其是找到了冒险性这个中介机制 。想象一下,以后卡文了,来杯蜜雪冰城柠檬水,灵感可能就来了? 期待后续能有更大样本的研究。

引文:

张克,杜秀敏,李立言,等. 酸味与创造力的关系研究 [J]. 心理与行为研究, 2023, 21 (06): 815-823.

研究问题和结论很有意思~有点好奇背后的原因和机制有没有科学的解释,研究包含了实验方法和问卷调查,对如何进行量化研究有一定启发,不过感觉最后的实验设计有些不严谨?样本量不大而且实验组和对照组的分类好像也没办法排除参与者本身创造性水平差异的影响?

非常具有趣味性的研究!没想到味觉偏好和人格特质这两个看似风马牛不相及的变量也能在正经研究中划上关系。虽然研究选题很好,得出的结果也确有相关,但研究中似乎仍存在几个不严谨的地方(已经提到的样本局限和时间周期就不再赘述):

1.自变量的控制。该研究的自变量为饮料,但并未具体叙述饮料种类,只说了酸味/无味饮料,不知道饮料的设置是否只是相同的饮料加入了酸味物质?这种酸味物质从生物上看是否有别的影响?是否含糖?

2.自变量与因变量的关系。是否有生物或心理学的依据证明这二者之间的关系,因变量在创造性等属性上的变化是因为酸味还是单纯因为味蕾的刺激使大脑更加兴奋?

不过我还是决定以后写不出文章就去买个溜溜梅吃^_^

没想到酸味和创造力之间竟然还存在着正相关的关系,但口味和人格之间的关联感觉还需要更多实验来进一步解释,单纯从对照组和实验组的人格与创造性思维的相关性分析,并且样本量有些小,实验结果说服力有点低,让人产生想要继续研究下去的期待!

王丹同学分享的文章非常有新颖性,酸味和创造力我们在生活中都很熟悉,但是酸味对创造力的影响很难有人会联想到。未来的研究确实可以通过fNIRS、fMRI等神经科学的方法来进一步提供生理层面的证据(因为我目前是不符合研究结果的特例,爱吃酸味却思维相对不活泛,独创性比较低)。

本文包括3个子研究,如何理解三个这三个子研究的关系呢?研究1 可以理解为从社会认知角度研究外部标签的影响,研究2可以理解为从个体特性角度研究内在偏好的作用,研究3可以理解为从行为干预角度研究外在刺激的效果,应该是存在从认识到现状到干预的逻辑关系。从研究结果来看,研究2中酸味偏好对创造性思维三维度(流畅性、灵活性、独创性)均有正向预测作用;但研究3中仅独创性显著提升,可能是内在偏好与外在刺激的作用机制不同,前者受长期习惯影响, 而后者只是短期的生理刺激,并且流畅性和灵活性可能需要更复杂的认知过程,不易被即时刺激改变。

研究中让被试来根据图片中的面孔和口味标签来进行冒险人格和创造人格的打分的部分挺有意思的,虽说“人不可貌相”“不可以貌取人”,但看来人们或多或少都会对不同口味偏好的人带有一些自己的判断。另外可以在这个部分加入一些调节变量,比如看看性别、年龄会不会影响人们的判断😂

研究很有意思,内容是酸味和创造力之间的关系,之前可能没有人系统研究过。研究结论是是爱吃酸的人可能更喜欢冒险,而冒险精神又让他们更有创造力,也是很新颖的视角。不过研究对象都是大学生,可能样本量不够丰富,而且喝酸饮料的效果是短期的,不知道长期吃酸会不会一直有这种效果。要是以后能做更长时间的研究,或者用更严谨的方法(比起简单自评的问卷),比如看大脑活动,可能会更有说服力。