一、研究背景

该研究关注师范大学生在职业认同过程中的重要影响因素,特别是教师职业在现实中因资源限制和婚恋困境而被质疑其“择偶优势”,进而影响个体对该职业的认同感。基于进化心理学、性选择理论与资源保护理论,作者提出:职业所带来的择偶资源会影响个体在择偶中的优势/劣势地位,这种地位感知可能反作用于个体对该职业的态度,从而影响其职业价值认同。研究创新性地引入了“择偶优劣势”这一变量,探讨其对师范生职业认同的影响路径,填补相关研究空白。

二、研究设计

研究以567名师范大学生为样本,采用实验法,将被试随机分为三组:优势组、劣势组、控制组。通过情境故事法模拟教师职业在择偶中的不同资源优势(如收入、社会地位、教育资源等),诱发被试对自身择偶价值感的不同感知,以此检验其对教师职业认同的影响。

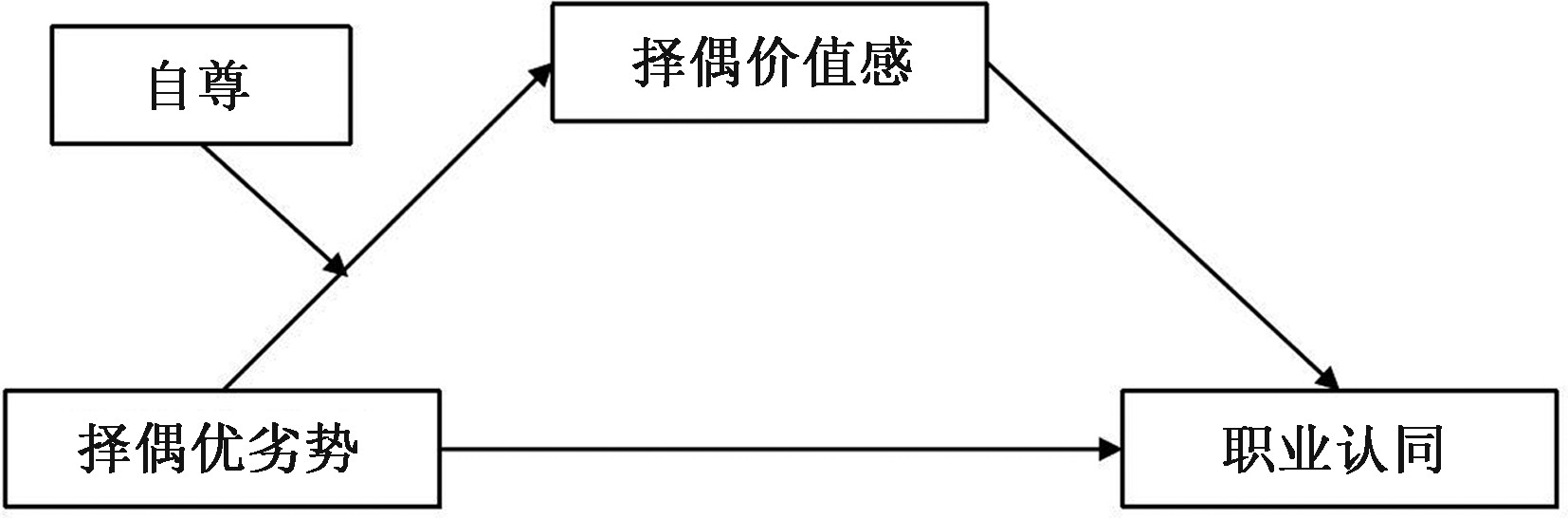

研究构建了一个中介调节模型,假设:择偶优劣势影响职业价值认同;择偶价值感起中介作用;自尊在择偶优劣势影响择偶价值感的路径中起调节作用。

三、研究方法

实验材料:自编三组故事情境材料,聚焦小学教师职业与婚恋故事;

主要量表:择偶价值感量表(自编,7级评分);师范生职业认同量表(PISNS,五级评分);免费师范生职业认同量表(内在/外在价值认同);Rosenberg自尊量表;

控制变量:性别;

数据分析:SPSS + PROCESS 插件,进行多因素方差分析、中介效应(模型4)、调节效应(模型7、模型9)分析。

四、研究结果

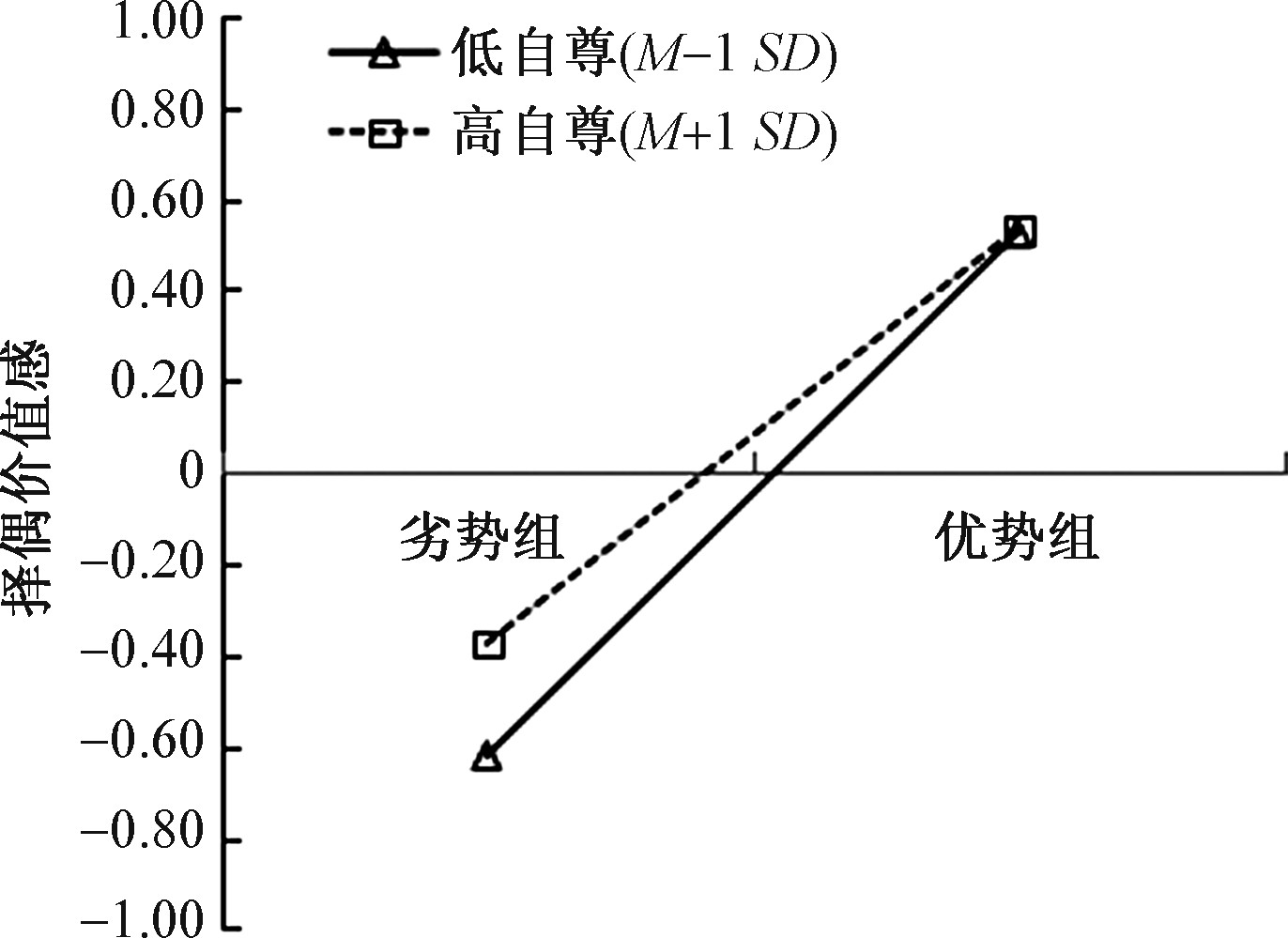

择偶优劣势显著影响外在职业价值认同:优势组在“职业价值”和“外在价值认同”得分显著高于劣势组;对整体职业认同(总分)及其他维度(意愿、效能等)无显著差异。择偶价值感起完全中介作用:择偶优劣势通过择偶价值感影响师范生对教师职业的外在价值认同;中介路径显著,直接路径不再显著,表明中介效应完全成立。自尊在中介路径中前半段起调节作用:高自尊个体的择偶价值感受择偶优劣势影响较小;低自尊个体在择偶劣势情境下更容易产生价值感下降,从而影响职业认同。

五、研究结论与启示

该研究从择偶视角出发,提出并验证了“择偶资源影响职业认同”的机制模型,主要结论如下:教师职业的资源状况在择偶中可能形成优势或劣势,影响师范生对该职业的认同;择偶价值感是该影响机制中的关键中介;自尊具有调节效应,高自尊可部分抵御择偶劣势的负面影响。理论贡献在于拓展了教师职业认同研究的新视角,实践价值在于提醒教育管理者:提高教师职业的社会认可度和资源保障,将有助于增强未来教师的职业吸引力和稳定性。

六、研究亮点

- 选题视角新颖,回应现实关切

选题现实性强:本研究切中教师职业吸引力下降和师范生职业认同不高的社会问题,尤其聚焦中小学教师婚恋困境这一热点,为改善师资队伍稳定性提供了新方向。

切入角度独特:首次尝试以“择偶优劣势”视角切入职业认同研究,挖掘职业资源对师范生择偶心理和职业认知的影响,形成**跨学科融合(心理学×教育学×社会学)**的研究范式。

理论建构合理:综合运用了进化心理学、性选择理论与资源保护理论构建研究框架,为研究提供坚实理论支撑。

- 研究设计严谨,程序完整

采用情境故事法科学启动择偶优劣势情绪,控制变量设置合理,样本分组与回收规范,研究程序完整,可复制性强。

明确说明故事要“讲好、讲完”,有意识地增强实验操控的沉浸感和生态效度。

数据分析运用SPSS + PROCESS,多因素方差分析、中介效应、调节效应并用,检验路径清晰、结论有说服力。

- 研究伦理考虑周到

实验前采用“掩饰实验目的”的方式避免被试偏差,提高数据有效性;

实验结束后,向被试明确情境故事为虚构并提供信息源,充分保障被试心理健康;

奖励机制设置合理,避免不公平激励,体现研究对被试尊重与保护。

- 结论丰富,理论与实践并重

结论层层递进,明确指出:择偶优劣势影响师范生外在职业价值认同;择偶价值感为中介;自尊可调节影响路径。逻辑严密,验证了完整的理论模型。

理论贡献:扩展了职业认同形成机制的研究路径;

实践启示:为师范教育、职业引导、心理支持等领域提供干预建议,提升教师职业吸引力、增强职前教育效能。

- 研究局限反思清晰,指向后续发展

材料单一性:仅使用小学教师为情境人物,未来可拓展到中学、幼教等;呈现方式局限:采用文字材料,建议未来引入视频、VR等方式,增强生态效度;

样本泛化问题:未区分师范专业与非师范专业,但已通过文献说明两者职业认同无显著差异,后续可精细化分析;

变量影响的时间性:择偶优劣势可能对职业效能等深层次变量的影响是长期过程,需进行纵向跟踪研究。

”]

研究从择偶优劣势视角探讨师范生职业认同,切入点很新颖,但作为关注男女平等的一位同学,我觉得有点遗憾的是,研究虽然提到了性别作为控制变量,却没有深入分析性别在择偶资源和职业认同中的交互作用。

众所周知现实中,教师职业常被贴上性别化标签,比如女性教师可能被默认“婚恋困难”(我亲戚在被委托介绍对象时,女性教师确实都会遇到很多的困难的),而男性教师可能因社会地位较低被低估择偶价值(经典“没钱”),这些老套观念其实都在强化性别刻板印象。研究如果能加入性别视角,探讨男女师范生在择偶资源感知上的差异,可能会更有社会意义。期待未来研究能打破职业性别化标签,真正推动职业平等和婚恋平等双轨并进!

😖我的评论怎么没了

我的也没了ε=(´ο`*)))

现在已经审核通过啦~

这篇论文的问题提出非常具有现实意义和讨论性,文章基于相关理论建构假设,收集的数据资料也很充实,并采用多种数据分析方法进行多角度分析,以回应研究问题并验证“择偶资源影响职业认同”的机制模型。本文有着规范的研究范式和深刻的研究价值,值得品味学习。

[1]王鑫强,李金文,卢红燕,等.择偶优劣势对师范大学生教师职业认同的影响:择偶价值感的中介及自尊的调节作用[J].心理发展与教育,2024,40(01):64-73.DOI:10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2024.01.07.

补充一下论文的引用

选题新颖,严格控制实验组对照组。形成**跨学科融合(心理学×教育学×社会学)**的研究范式,结论也相对严谨和全面,明确指出:择偶优劣势影响师范生外在职业价值认同;择偶价值感为中介;自尊可调节影响路径,本研究亮点在于选题真切,实验严谨,研究范式规范

感觉这篇文章的标题就挺吸引人的,择偶的优劣势居然也能够影响职业认同,当提到职业认同时,我想到的是个人因素及所在社会大环境;其次,这篇文章在调研时给师范生和免费师范生用了不同的职业认同量表,在之前一直没有想到过调研时可以这样的区分。这篇文章运用了process这个插件,之前只是听说过,刚刚查了一下,这个插件支持“中介效应、调节效应及复杂模型(如有调节的中介/有中介的调节)的分析”,看起来好高级,感觉可以后面试一试。

找了一下择偶价值感的概念,它更多的指的是对自己的一种“评估”,有多大的信心把握能够择偶成功。

对于其起到的中介作用,更容易让人理解为是职业认同感带来了择偶价值感的提升(箭头反过来指),即“因为觉得自己的职业好,所以对自己择偶有信心”。

如果一定是择偶价值感影响职业认同感的话,不如理解为个体为了增强择偶价值感,而去“选择认同”自己的职业,相信他是有价值的。

具体的实施“情景故事法”很新颖,以前没有听说过,此外无论是选题还是方法也很有创新性。研究提出”职业资源→择偶价值→职业认同”的链式机制,为研究结论的解释提供了新视角。结论部分,明确报告”完全中介效应”(直接路径不显著),也显得更为真实可信,避免过度推论。