覃红霞,李俊晓,张斌,等.学术还是功利: 教育博士生学习动机如何影响学业成就[J]. 中国高教研究,2025,(02):68-74+108.一、研究背景

(一)现实困境

1. 高延期毕业率:我国教育博士生延期毕业率高达79%(2010-2018年数据),远超全国博士生平均水平。

2. 角色冲突与投入不足:教育博士生多为在职人员,面临“家工学”矛盾(家庭、工作、学习冲突),导致学习时间碎片化、精力分散

3. 培养目标偏差:部分院校沿用学术型博士(Ph.D.)培养模式,忽视教育博士(Ed.D.)的实践导向,导致学生动机与培养制度错位。

(二)理论缺口

现有研究多关注全日制学术型博士生,对教育博士生这一特殊群体(在职、实践导向)的学习动机类型及其作用机制缺乏针对性探讨。

二、研究设计

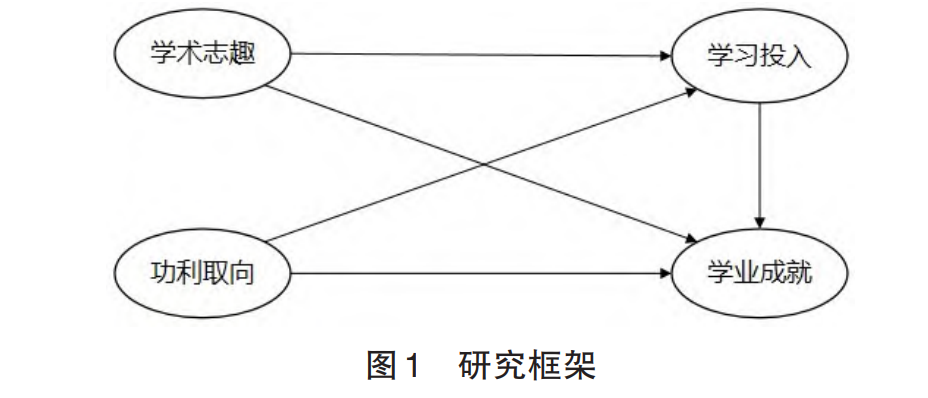

(一)研究变量与问题

1. 动机分类:将学习动机细化为学术志趣动机(内在驱动,如解决教育实践问题、科研兴趣)和功利取向动机(外在驱动,如提升学历、职务晋升)。

2. 学业成就维度:(1)能力提升(科研能力、实践反思能力等);(2)学习满意度(对课程、导师、同伴的满意度);(3)学位完成(是否按期毕业)。

3. 中介变量:学习投入(时间、精力、情感投入)。

4. 研究问题:深入考察学术志趣动机与功利取向动机对教育博士生学业成就的差异化影响。

(二)数据收集与样本特征

1. 样本量:覆盖全国23所高校的766名教育博士生,涵盖教育学(53%)与非教育学背景(47%),已婚占95%。

2. 问卷工具:

学术志趣动机:3题项(如“我对解决教育实践问题有浓厚兴趣”);

功利取向动机:3题项(如“读博是为了获得更高社会地位”);

学习投入:6题项(参考Fredricks量表,测量认知、行为、情感投入);

学业成就:15题项(能力提升7项、学习满意度7项、学位完成1项)。

3. 统计方法:

(1)结构方程模型(SEM):检验动机→学习投入→学业成就的路径关系;

(2)Bootstrap中介检验:500次抽样验证中介效应稳健性;

(3)多元回归分析:探究个体、院校、社会层面对两类动机的影响因素。

三、研究发现

(一)动机差异:学术志趣动机(均值为4.44)显著高于功利取向动机(3.64),但延期毕业率高达78.59%。

(二)影响机制:

1. 学术志趣:通过提升学习投入(β=0.556)显著促进能力提升(β=0.764)和学习满意度(β=0.698**),但对学位完成无直接影响。

2. 功利取向:直接促进学位完成(β=0.083*),但对能力提升无显著影响。

3. 遮掩效应:学术志趣对学习满意度存在微弱负向直接效应(β=-0.086*),被学习投入的正向中介效应部分抵消。

4. 中介作用:学习投入在两类动机与学业成就间均起中介作用,尤其对学术志趣的能力提升路径贡献83.3%的间接效应。

5. 影响因素:学术志趣受导师指导(β=0.292**)、课程质量、家庭支持等内在因素驱动;功利取向受同伴互助(β=0.206**)、学业管理等外在因素影响。

四、启示建议

(一)培养定位:突出教育博士的应用性与实践性,弱化“唯论文”导向,强化问题解决能力。

(二)制度优化:

1. 为学术志趣者提供科研资源与学术氛围;

2. 为功利取向者明确学业管理节点,减少延期风险。

3. 学习支持:鼓励半脱产学习模式,缓解“家工学”矛盾;加强导师-学生互动,提升学习投入。

五、 研究亮点

(一)实践导向:揭示教育博士生的学习动机并非单纯追求学术或功利,而是以解决实践问题为核心,契合专业学位培养初衷。

(二)动态视角:发现学习动机的情境性,提出院校需通过差异化支持(如优化课程、加强导师指导)调整动机结构。

(三)遮掩效应:学术志趣与学习满意度的复杂关系,反映现有培养制度未能有效满足学术需求。

该选题针对理论研究缺口展开,极具实践与理论价值。研究设计也很严谨,统计方法中列了三个方法,不仅构建了结构方程模型,还进行了Bootstrap中介检验验证中介效应的稳健性,为我们以后使用结构方程模型提供了参考。多元回归分析这个方法上节课老师也讲到了,这个研究进一步加深了我对多元回归分析方法的理解。

很有趣的研究!用结构方程模型探究了博士学习动机,发现学术理想派和功利派根本不在一条赛道上:前者注重能力提升,结果卡在毕业线上;后者一心冲学位,却可能学艺不精。方法上,结构方程模型和Bootstrap方法系统拆解了教育博士生学习动机的复杂影响机制,设计较为严谨。样本覆盖23所高校、区分学术志趣与功利动机的维度划分,增强了结论解释力。

本研究选题比较有意思,研究方法很清晰,研究结果也和传统认知不一样,有教育实践意义,未来也可以继续对教育博士这一群体进行研究。研究框架很清晰,之后学到sem方法的时候可以回来再看看这篇文章。本研究将学习动机细化为学术志趣动机和功利取向动机,未来研究学习动机的时候可以借鉴一下。

之所以我对这篇研究吸引是因为好奇,我也是一个博士生,所以我仔细了读了一遍。我同意研究者的观点,不同的学习动机会影响到学习者的成绩。我觉得研究者在涉及问卷调查问题也很用功,它涉及的范围很全面,从多个维度展开问卷,所以得出来的结果信度高。

这是一个非常有价值的研究,教育博士作为很多在职人员的一种选择,但是我也了解到读博的时间都比较长。本研究样本量覆盖的范围比较大,实验结果说服力较大,指出了学术志趣动机与功利取向动机与学业成就的之间的作用关系,为教育博士的培养提供了可参考的依据。

研究发现“学术志趣通过提升学习投入(β=0.556)显著促进能力提升(β=0.764),但对学位完成无直接影响,而功利取向直接促进学位完成(β=0.083*),但对能力提升无显著影响”那是否说明提升学术能力导向的学习与完成学位导向的学习存在矛盾关系?如何更好地实现二者的平衡呢?或许对与以提升学术能力为导向的学生,学校可以强化资源支持,允许其在学术深度与学位进度间找到平衡;对以完成学位导向的学生,学校也应应该强化学术规范和引导,避免“为文凭而学习”的短视行为。