引用:范兆媛,刘晓峰.高铁开通对收缩型城市人口流动的影响[J].城市发展研究,2025,31(01):50-56.

研究背景:

高铁建设推动资源、人才以及技术的流动和集聚,进而促进中心城市的集聚发展,也可能让收缩型城市陷入“集聚阴影”。 那么,高铁在收缩型城市的发展中发挥怎样的作用? 是“过道”还是“引擎”作用? 中国更多关注扩张型城市,收缩型城市的发展常常被忽视。 中国的收缩型城市以中西部和东部的中小城市为主,由于收缩型城市存在区位劣势,往往距离中心城市和主要港口较远,因此,收缩型城市常常处于“碎片化区域”和“漏斗区域”的发展模式中,难以构建有效的联动发展模式。 而且,大城市的扩张也在不断压缩收缩型城市的发展空间。 在这种情况下,收缩型城市是否能借助开通高铁的机遇,在更广的范围和更深的层次上发挥高铁的优势,促进收缩型城市人口的回流,自然成为了一个值得研究的问题。

研究目的:

研究高铁开通对收缩型城市人口流动的影响。

研究对象:

针对中国174个收缩型城市,数据来自2004~2022年《中国城市统计年鉴》。

研究假设:

1.高铁开通可能导致收缩型城市人口外流,加深收缩型城市人口空心化。

2.高铁通过产业结构升级加剧收缩型城市人口的外流。

3.市场消费需求一定程度上降低了高铁对收缩型城市人口外流的推动作用。

研究方法:

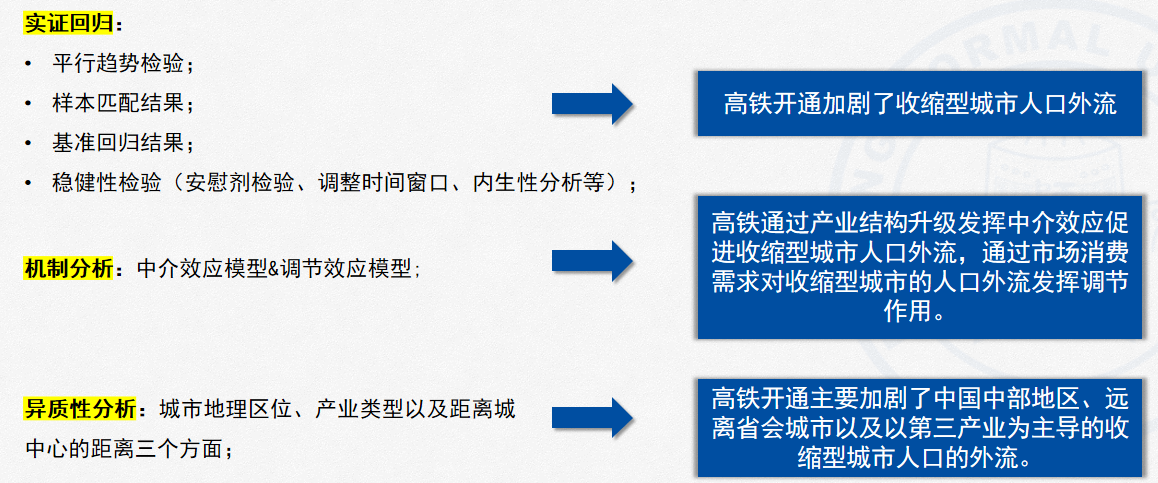

高铁开通可能会带来两种空间效应,一是随时间自然增长或经济发展趋势变化的“时间效应”;二是高铁开通所带来的“政策处理效应”。因此,为有效区分两种效应,通过将倾向得分匹配法(PSM)【消除处理组和对照组的初始差异】与异时DID模型【量化高铁开通的净效应】相结合的方式进行解决:

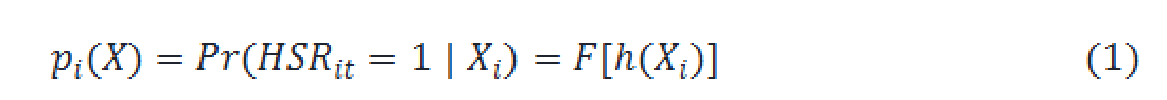

式(1)是PSM倾向得分匹配模型,其中HSRit代表虚拟变量,当收缩型城市i在t年已经开通高铁,则该值为1,否则为0;Xi是城市i的特征变量,h(·)是线性函数,F(·)代表逻辑函数。

![]()

式(2)是高铁开通政策影响收缩型城市人口流动的基准回归模型,其中,psm表示经过倾向得分匹配后的收缩型城市样本,flpitpsm是收缩型城市i在t年的人口流动量;β1代表高铁开通对收缩型城市人口流动影响的系数;Xit为一系列控制变量;ρi表示城市固定效应;θt表示时间固定效应;εit为随机扰动项。

研究结果:

亮点:

- 选题新颖:聚焦高铁开通对收缩型城市人口流动的影响,关注到收缩型城市这一常被忽视的领域,具有现实意义。

- 方法科学:运用PSM-DID模型有效区分时间效应与政策处理效应,通过平行趋势检验、样本匹配等多种方法确保结果可靠性。

- 分析深入:不仅研究总体影响,还从机制和异质性角度分析,揭示高铁通过产业结构升级和市场消费需求影响人口流动的内在逻辑,以及在不同区域、产业类型和距离中心城市远近的城市中的差异。

- 数据详实:基于2003-2021年中国174个收缩型城市的面板数据,数据丰富且具有代表性。

启发:

- 研究设计:运用PSM-DID模型有效区分时间效应与政策处理效应,为因果推断提供有力支持,提示我们在设计研究时要注重控制混杂因素,准确估计因果效应。

- 变量选取:涵盖了丰富的控制变量、中介变量和调节变量,提醒我们构建模型时需全面考虑影响因素,提高模型解释力。

- 机制分析:与异质性分析的结合,通过中介效应模型和调节效应模型揭示内在机制,从不同角度进行异质性分析,体现了研究的细致深入,启发我们全面理解研究问题。

- 多种稳健性检验:如安慰剂检验、调整高铁开通时间窗口等,凸显了量化研究中稳健性检验的重要性,确保研究结果可靠性。这些方面对研究生学习量化研究方法和开展研究设计具有重要指导意义。